淡路島クエストカレッジについて

淡路島ゼロイチコンソーシアムが立ち上げた、大学生や若手社会人を中心とした多種多様な組織や個人が「冒険人」となり、淡路島・洲本市を中心に地域課題の解決や資源の利活用に挑戦。人や地域との繋がり、自身と地域の未来について考える場です。構想全体のコーディネートや、地域・行政・企業・大学と連携したプログラムの設計を行っています。2023年4月開校。

淡路島クエストカレッジのWEBサイトはこちら。

”洲本市の資源と課題を知る”と”新たなゼロイチを生み出す力や考え方に触れる”

まちづくりや地方創生を学ぶ龍谷大学政策学部の1年生が、活動をしている団体や個人、自治体の話を聞いたり、体験を通してそのまちが持つ魅力や資源を知ることを目的に開催に至った今回のプログラム。洲本市を含む関西圏内の4エリアが同日開催し、300人を超える大学生が、関西の各地に赴きました。

淡路島クエストカレッジは、”冒険する”ことを大事にしています。

未知なる世界へ”境界”を越え、その先で出会う人との対話を通して、自身の価値観や考え方を広げること。そして、”境界ののりしろ”となり、人と人を繋ぎ合わせたりしながら、日本全国で大小問わず新たなゼロイチを生み出すことができる”冒険人”を育てることを目的としています。

今回洲本市を訪れる大学生は、地域でのフィールドワークは初めてという学生さん達が多いとお聞きしていました。まちの資源や課題を知るにあたり、人と対話をすることと、その人目線でまちを見てもらうこと、この2点に重点を置きました。そこで、洲本市を拠点に様々な活動をし続けている冒険人達にインタビューし、インタビューを経てまちあるきをするというプログラムを設計しました。

2023/8/7 リモートによる事前ワーク

洲本市のスタディーツアーに参加希望の約80名を対象に、龍谷大学と洲本市をリモートで繋ぎながら、事前ワークを開催。

淡路島や洲本市の基本情報や、データから読み取れる洲本市の課題について説明したり、淡路島クエストカレッジが重視している”冒険”とは何か?について、簡単に触れてもらうワークを実施しました。

2023/9/23 洲本市での実地ワーク当日

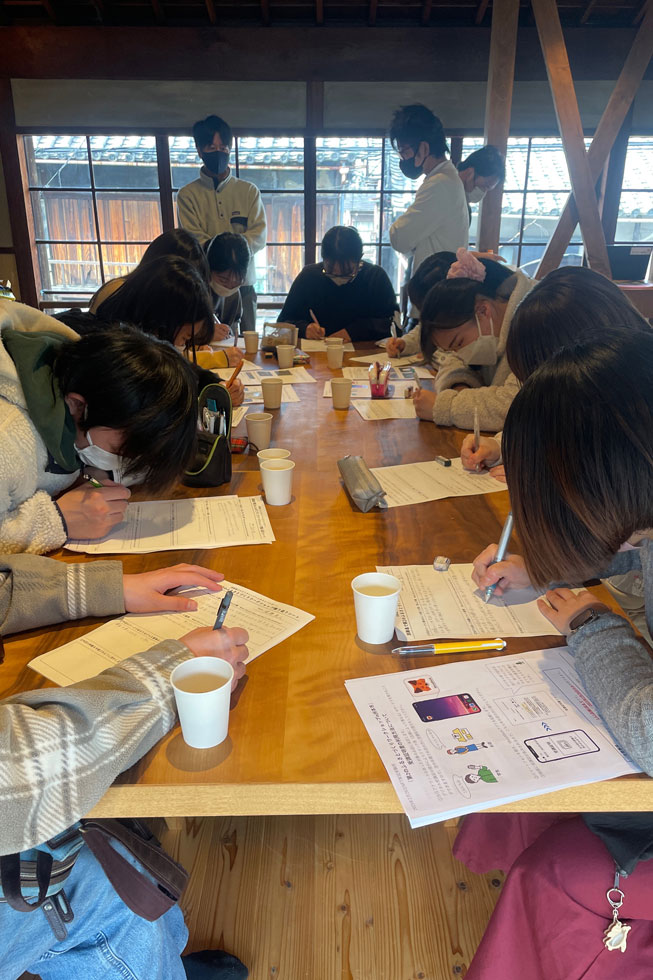

龍谷大学からバスで移動、11時に洲本市の中心部に到着。SBRICKに場所を移して、ワークがスタートしました。

まずは洲本市役所企画課の高橋さんから、洲本市の域学連携事業についてや、高橋さんが思う洲本市の課題や資源について、話を聞きます。

その後、午後冒険人へインタビューをするにあたっての心構えや、午後のワークの進め方を、チーム内でコミュニケーションを取りながら話し合いました。インタビューのお助けアイテム、冒険人質問カードも持っていきます。

冒険人にインタビュー&まちあるきフィールドワーク

昼食後、いよいよA〜Fの6チームに分かれて、洲本市街地に点在する冒険人に会いにいきます。

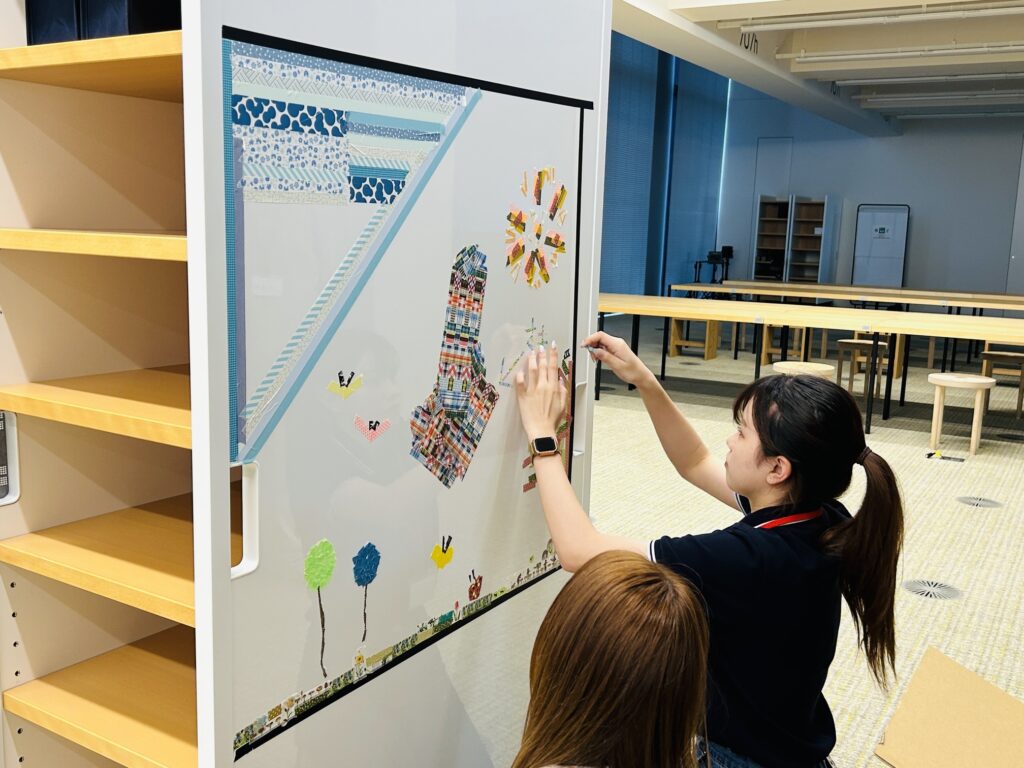

”レトロこみち”を立ち上げ商店街の活性化に取り組んできた野口さんや、アートの分野で幅広くキュレーションやイベント開催をしているやまぐちくにこさん、うみぞら映画祭の発起人である株式会社海空の大継さんなど、様々な方面で洲本市で活動している冒険人6人に話を聞きます。

洲本市の地理や歴史、起業に至るまでの紆余曲折、高齢化に対しての考え方など、洲本市で生活をして活動している冒険人だからこそ語れる、リアリティのある話がたくさん。

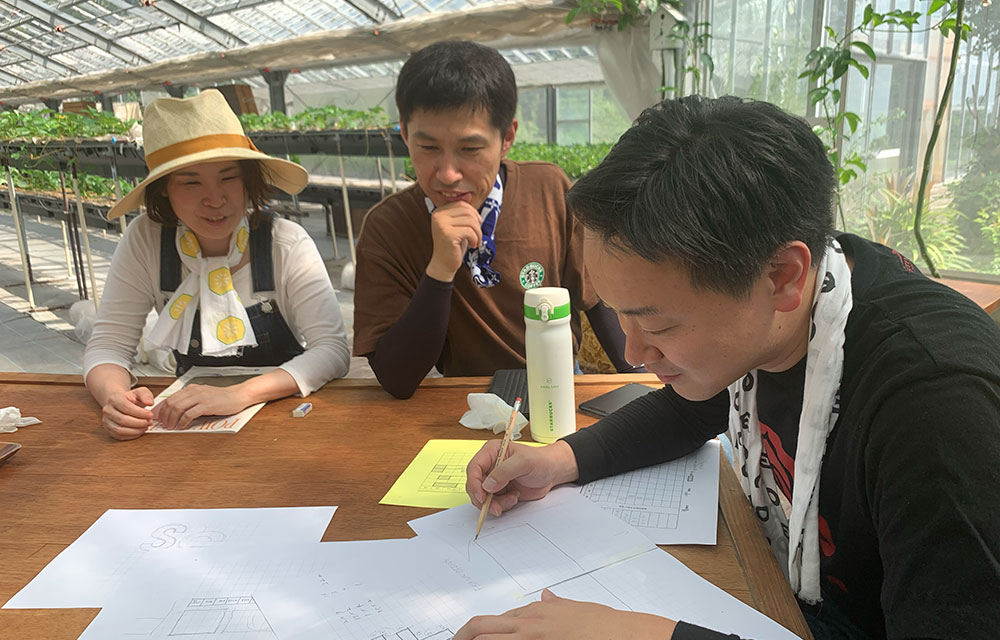

役割分担や進行方法について話し合ったものの、初めて会う人へのインタビューで少し緊張した面持ちでスタートしましたが、時間が経つにつれ、さらに深掘りをする質問をしたり、逆に冒険人からの質問に答えたりと、自然と対話が生まれていく様子が印象的でした。

その後、冒険人に教えてもらった、「洲本市の魅力や資源あるいは課題を知るならここ!」というスポットを教えてもらい、その場所に向かって、まちの人にもインタビューを行います。

1時間のインタビューも含め、合計約2時間半のフィールドワークを行い、洲本での実地ワークが終了しました。

おわりに

高橋さんや冒険人、そしてまちの人へのインタビューを通して、洲本市の持つ資源や課題については、観光や食、まちづくりなどさまざまな視点から意見が上がりました。

それと同時に、ネガティブな要素も角度を変えればポジティブな側面を見つけられることや、行動や意思決定するときには自分なりの指針を持つことなど、冒険人が持つ価値観や考え方について聞くことができて、今後の自分の思考の役に立てたいとの感想も多く出ました。

冒険の第一歩となった今回のスタディーツアー。今回は洲本市街地を中心としましたが、さらにエリアを広げれば、また違った視点で洲本市が見えてくるはず。

今回の経験を通じて、淡路島クエストカレッジと龍谷大学がタッグを組んだ、新たな挑戦が生まれることを楽しみにしています。